邱铖,信息技术学院计算机科学与技术专业2022级学生,共青团员。曾获2025年全国大学生电子设计大赛上海市二等奖、中国国际大学生创新大赛上海市银奖等;参与学院“单木树冠的智能识别与分割算法”课题,发表一篇北大核心期刊论文;目前已被澳门科技大学月球与行星科学国家重点实验室-太空科学研究所-空间大数据分析学硕士专业录取。

澳门科技大学月球与行星科学国家重点实验室,由国家科技部批准,于2018年10月8日正式挂牌成立,是中国天文与行星科学领域唯一的国家重点实验室。澳门科技大学于2005年开始参与“嫦娥探月工程”数据分析和研究工作。2008年与中国科学院国家天文台成立“月球与行星探测应用研究联合实验室”;2011年成立太空科学研究所;2014年获中国科学院批准设立“中国科学院月球与深空探测重点实验室伙伴实验室”,成为中国科学院首个境外伙伴重点实验室,中国科学院白春礼院长亲临澳门主持揭牌仪式;2018年获国家科技部批准成立“月球与行星科学国家重点实验室”,澳门特别行政区崔世安行政长官、国家科学技术部张建国副部长、澳门科技大学刘良校长等主持揭牌仪式;2019年国家航天局澳门太空探索与科学中心在澳门科技大学揭牌。实验室在国家大力发展深空探测的战略指引下,深度参与国家深空探测计划,成功开展了多项相关领域的研究工作,为中国深空探测提供重要的科学支撑。

一、初心锚定,沃土扎根——筑牢学业与理想根基

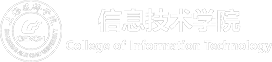

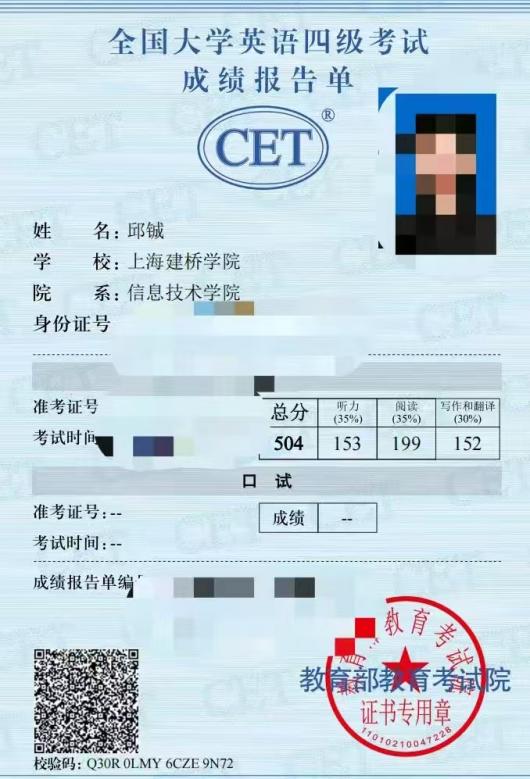

自踏入大学校门第一天起,“考研深造、在专业领域扎根”的目标便在邱铖心中锚定。这份信念,既源于对专业知识的迫切渴求,更藏着一份“学有所成报家国”的初心。为了这个目标,他规划学习时间,把努力刻进了日常:专业课上,不仅紧跟老师思路,还主动在课后梳理知识框架、复盘难点;英语学习上,每天雷打不动背单词、做阅读,最终顺利考取四六级,更练出了扎实的英语沟通能力。

回望来时路,他的成长离不开学院这片沃土的滋养。学院开设的专业课程为他筑牢数理与专业根基;丰富的竞赛、科研资源,也让他有机会在实践中锤炼能力。但这份成长的核心,始终是他日复一日的主动求索与坚持。

二、以赛砺能,科研启智——在实战中叩开学术之门

大二时,一堂选修课让邱铖主动结识了学术引路人毕卓老师。在毕老师的鼓励下,他瞄准“互联网+”、电子设计大赛等A/B类高水平竞赛,决心在实战中锤炼能力。备赛阶段,他带着团队扎根在实验室的时间每天超10小时,从方案设计到作品打磨全程冲锋在前;遇到技术瓶颈,他不仅主动向导师请教,还自己啃下深度学习、遥感影像处理与数据分析等前沿知识,一点点补全技能短板。这份拼劲终结硕果——他带领团队拿下全国大学生电子设计大赛上海市二等奖、中国国际大学生创新大赛上海市银奖,更在这段“以赛促学”的经历里,明确了自己对数据领域的浓厚兴趣,也收获了一群志同道合的伙伴。

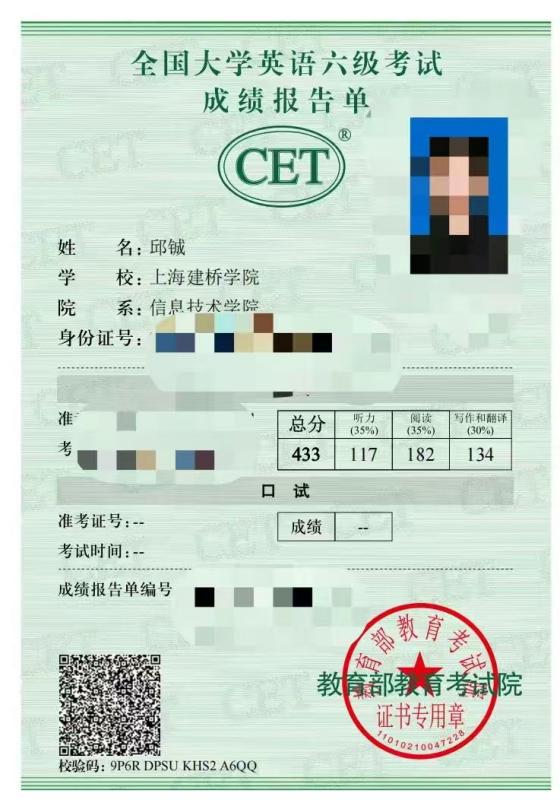

凭借竞赛中展现的专业功底与主动钻研的态度,邱铖成功加入毕老师的“单木树冠的智能识别与分割算法”课题组,正式叩开科研大门。刚进组时,他从最基础的文献检索做起,泡在学术平台和数据库里梳理领域综述,摸清研究方向;研读他人论文时,不仅学算法创新点,还专门记录行文逻辑,慢慢搭建自己的学术思路。遇到技术漏洞,他会先反复排查,再带着问题向导师请教,根据建议一次次调整方案。经过多轮修改打磨,他以第二作者的身份将研究成果撰写成论文《基于树冠分割算法的城市林木覆盖率计算方法》,成功发表在北大核心《计算机应用与软件》期刊上。这段科研经历,让他不仅掌握了从选题到论文投稿的全流程,更练出了扎实的数据处理与算法能力——而这些积累,恰好与澳门科技大学“空间大数据分析”专业的核心课程要求高度匹配,为他后续的硕士申请埋下了关键伏笔。

三、逐梦星空,精准破局——锁定澳科,全力冲刺圆梦

升入大四,站在人生岔路口的邱铖,曾陷入“考研还是留学”的纠结:前者初试竞争激烈但生活成本低,后者能提供国际化视野却需适应全新环境。为打破迷茫,他主动找学院老师和毕老师深谈,毕老师推荐其重点关注“澳科大月球与行星科学国家重点实验室”,这样他有了新方向。他立刻行动,不仅检索实验室官网了解方向,还专门找来实验室发表的多篇前沿论文逐篇研读。他被其聚焦行星科学、月球探测等国家重大需求的科研方向深深吸引,也被其强大的科研平台和国际化氛围所震撼,更让他兴奋的是,实验室下设的“空间大数据分析”专业,恰好对口他本科竞赛中积累的计算机及其交叉学科、遥感等方面的知识,且通过材料遴选后即可参加线上面试。这一刻,邱铖清晰意识到,这正是能让专业技能与个人理想同频共振的舞台。

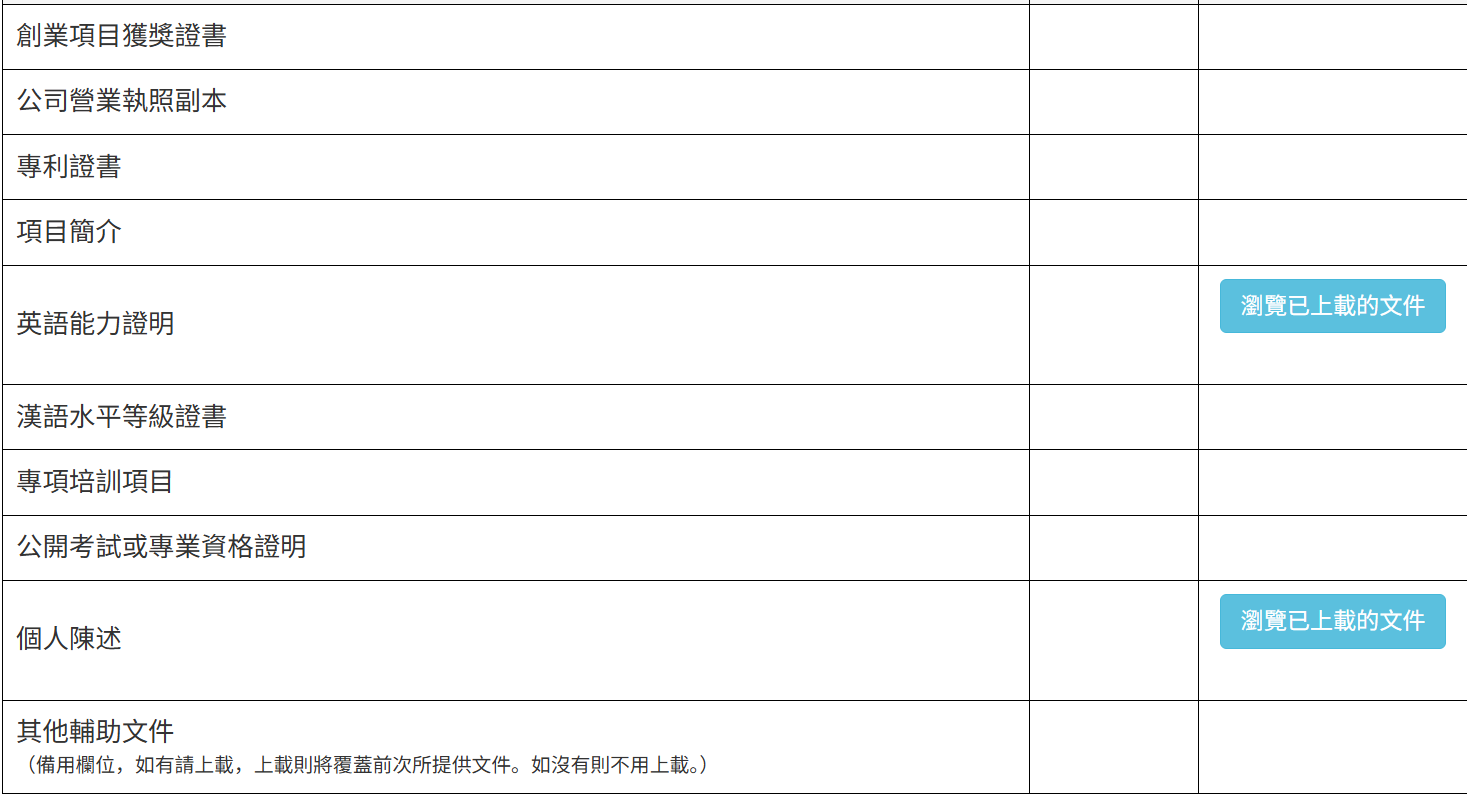

确定目标后,邱铖迅速进入“冲刺模式”。他系统梳理了个人经历,将竞赛获奖证书、科研参与证明分类整理,形成逻辑清晰的申请材料;针对中英双语面试,他更是下足功夫:不仅反复复盘本科知识体系,还深入思考如何将本科的学科背景与空间科学的前沿问题相结合,提前梳理面试思路。最终,凭借明确的个人规划和扎实的综合素养,邱铖顺利通过面试,成功拿到澳门科技大学的录取通知书。

四、感恩致远,薪火相传——回望来路,寄语未来新程

回望本科阶段的求学路,邱铖心中满是感恩。他始终记得,是学院搭建的成长平台,让他能在专业学习与实践探索中稳步积累;是毕卓老师的悉心栽培,从竞赛备赛的方向指引到科研路上的细节点拨,每一次指导都为他拨开迷雾;还有辅导员老师始终如一的关怀,在他平衡学业与生活的迷茫时刻,总能及时给予温暖支持。邱铖常说,没有这些力量的助力,就没有他如今的收获。

面对尚在求学路上的学弟学妹,邱铖也乐于分享自己的两点心得。其一,要尽早锚定目标,并将“努力”拆解成一个个可执行的小计划,用持续的行动代替空想,才能在日积月累中慢慢靠近理想;其二,别畏惧“挑战”,更别把自己局限在课堂之内,主动去参与竞赛、跟着导师做科研,这些看似有难度的经历,恰恰是发现个人兴趣、挖掘自身潜能的最佳途径。

在邱铖看来,澳门作为中西文化交融的独特窗口,为他提供了放眼世界的新视野。而澳科大的学习机会,对他而言不仅是学业的新起点,更是迈向更高平台的关键一步。他深知,未来在这里的积累,是为了更好地参与空间科学领域的国际交流与合作,更是为了能在国家航天事业与深空探测发展进程中,贡献自己的一份力量。